· · 古文の助動詞 古典助動詞「む・むず」の「推量・意志・適当・勧誘・仮定・婉曲」 古文の助動詞 古文・古典助動詞「き」『過去』「けり」『過去・詠嘆』の意味や用法 現代語訳 古文の助動詞 使役・尊敬助動詞「す」「さす」の意味や訳し方の解説古文 古文の助動詞 古典・古文全ての助動詞を分かりやすく解説 (用法・活用・接続・口語連体形 は、「 吹く 風」のように、体言(名詞・代名詞)につながる活用形です。 · · 古語の流るの活用の種類をおしえてください。 行××活用という形で御願いします。 ラ行下二段活用だと思います。間違ってたらすみません。

古文助動詞活用表 暗記が苦手な人のためのインパクト最強な覚え方 古典 古文 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

り 古語 活用

り 古語 活用-活用 {け/け/く/くる/くれ/けよ} ① (夜が)明ける。 出典 から檜葉 俳諧 「白梅(しらうめ)にあくる夜(よ)ばかりとなりにけり―蕪村」 訳 ⇒しらうめに。 ② (年・月・日・季節などが)改まる。 出典 方丈記活用 {は/ひ/ふ/ふ/へ/へ} ① 尋ねる。 問う。 出典 古今集 秋上 「秋の野に人まつ虫の声すなり我かと行きていざとぶらはむ」 訳 秋の野に人を待つ松虫の声がするのが聞こえる。 私を待っているのかと、出かけて行って、さあ、尋ねてみよう。 ②

古文助動詞活用表 暗記が苦手な人のためのインパクト最強な覚え方 古典 古文 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

生じる、起こる、発生する、できる 。 出典 : 筒井筒 伊勢物語 「河内の国高安の郡に、行き通ふ所 いでき にけり。 」 訳 :河内の国、高安の郡に、通って行くところ(新しい女)が でき たのでした。 意味3:自動詞 巡ってくる、出くわす 。 出典 : 黒鳥のもとに・白波 土佐日記 「おぼろけの願によりてにやあらむ、風も吹かず、よき日 出で来 てカリ活用の段は形容詞の 後に助動詞が続く場合 に使われ、 助動詞以外が続く 場合 に本活用の段が使われます。 本活用 例文 いと 悲しければ 、命令形 あけよ 意味1:自動詞 夜が明ける、明るくなる 。 出典 : 九月二十日のころ 徒然草 「九月二十日のころ、ある人に誘はれたてまつりて、 明くる まで月見ありく事侍りしに」 訳 :九月二十日のころに、あるお方に誘われ申し上げて、 夜が明ける まで月を見て歩きまわることがございましたが 意味2:自動詞 年が明ける、年が改まる 。

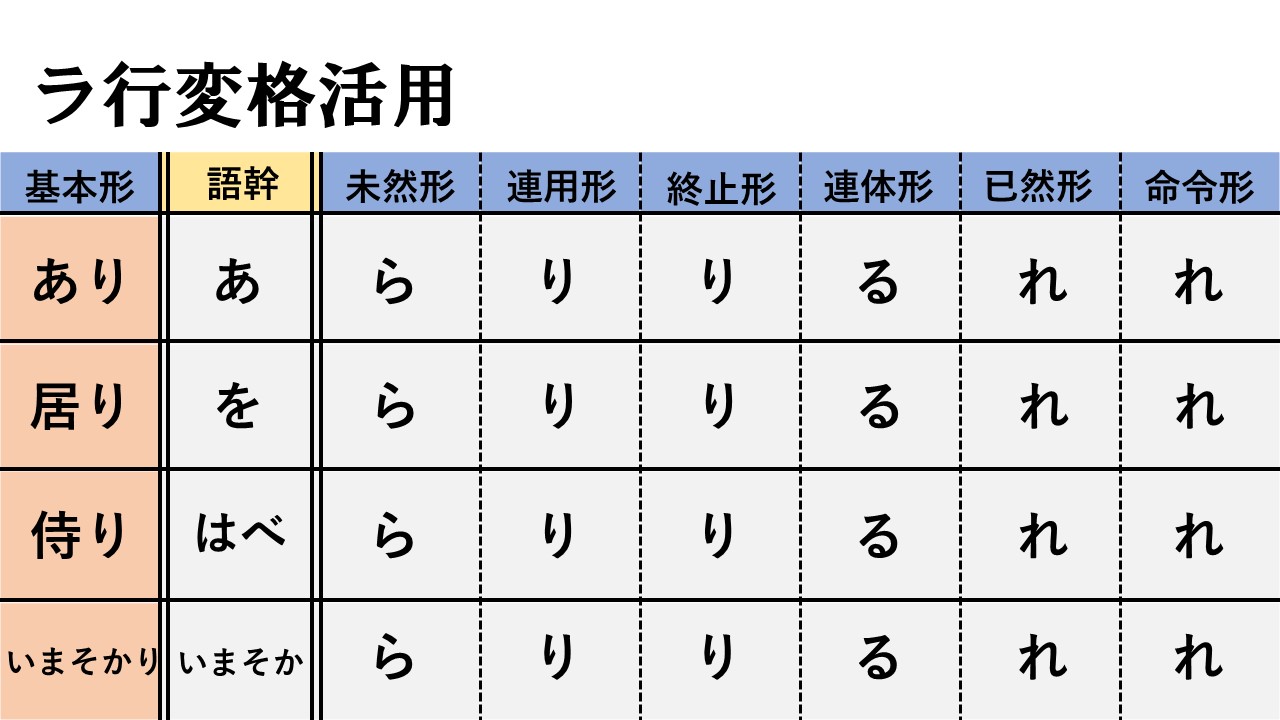

· · しかし、古代では下二段活用は使われていなかったので、 古語辞典には載っていない。 ということですね。 ほかに同じような例はあるのでしょうか? ところで、例としてあげておられる 「背広の肩を抑えて、前後に―・りながら」〈漱石・それから〉 「地震が―・る度に」〈漱石・吾輩は猫である〉 は四段活用ではないでしょうか。 例としては、宮沢賢治の 「林をり/居り このテキストでは、ラ行変格活用の動詞「をり/居り」の意味、活用、解説とその使用例を記している。 「をり」には ①折 ②居り などの用法があるが、ここでは「②居り」を扱う。 ラ行変格活用 未然形をら 連用形をり 終止形をり 連体死ぬ、世を去る 。 出典 :万葉集 「『黄泉に待たむ。 』と隠沼の下延へ置きてうち嘆き妹が いぬれ ば」 訳 :「黄泉の国でお待ちしています。 」と人知れず心の中に思い決め、嘆き悲しんで、莬原処女(うないおとめ)が 死ん でしまうと ・ 古文単語「さまことなり/様異なり」の意味・解説形容動詞ナリ活用 ・ 古文単語「よる/寄る」の意味・解説

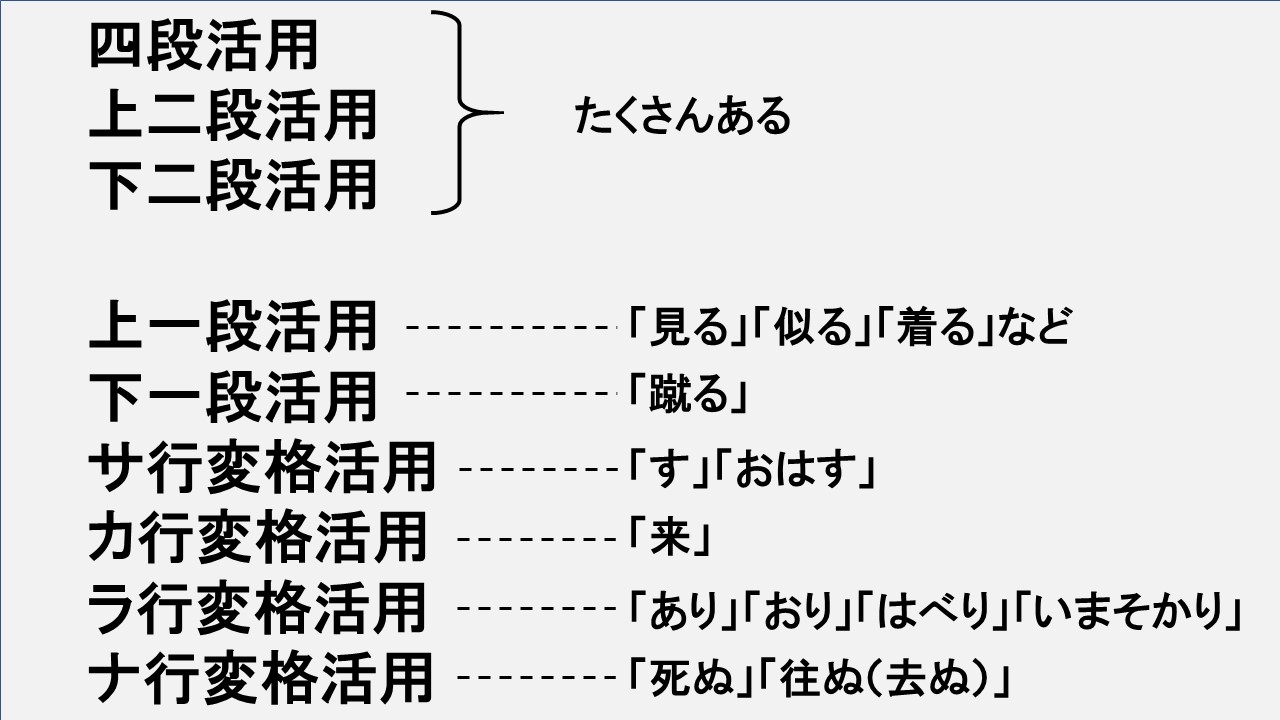

· · 「四段活用」(現代語では五段)は古い時代から多く存在し、現在も五段活用として動詞の中心を占めていますが、一部には「下二段活用」が生まれた為に「四段」が 使われなくなったものもあります。例えば「触る」という動詞が四段活用であったのに、下二段になり、現在の「下一段」(触れる)として残っているのがその例です。「広辞苑」などは「古語辞典活用 {ら/り/る/る/れ/れ} ① 垂れ下がる。 出典 源氏物語 末摘花 「先の方(かた)すこしたりて色づきたること」 訳 (鼻は)先端のほうが少し垂れ下がって、赤みを帯びていること。 ② したたる。 出典 徒然草 五三未然形に付く場合。 〔順接の仮定条件〕たら。 なら。 ならば。 出典 古今集 春上・伊勢物語八二 「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」 訳 ⇒よのなかにたえてさくらの。 (二) 已然形に付く場合。

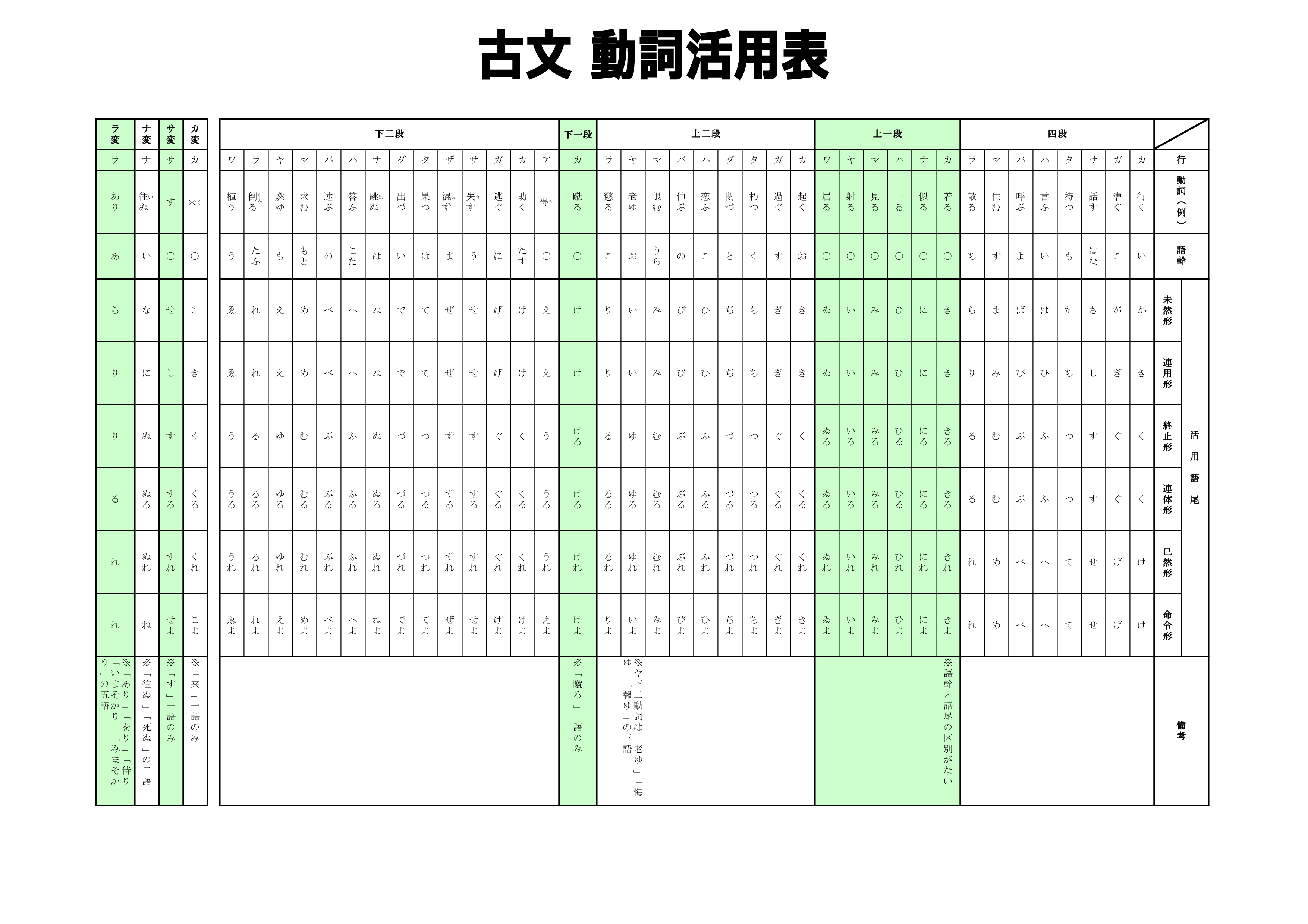

動詞 活用 表 古典

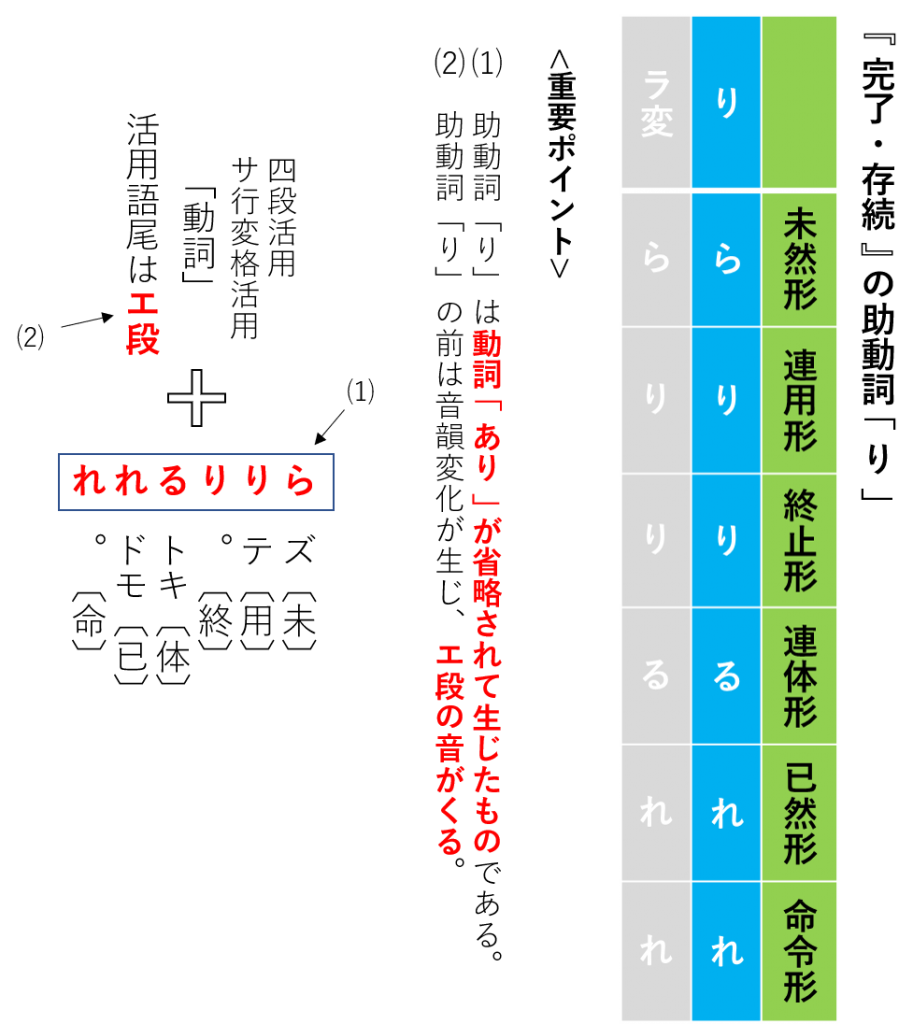

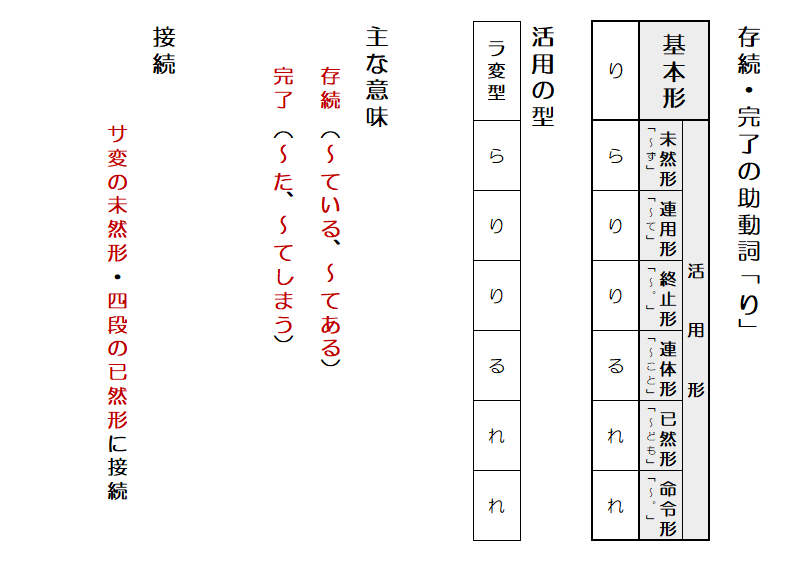

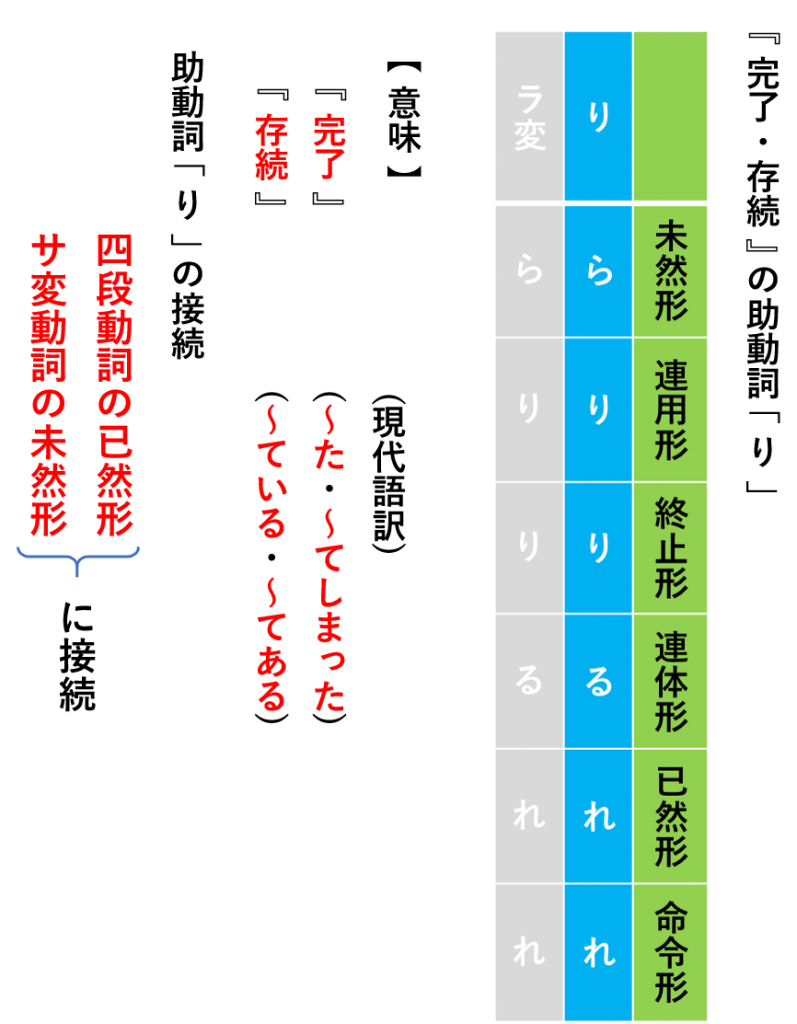

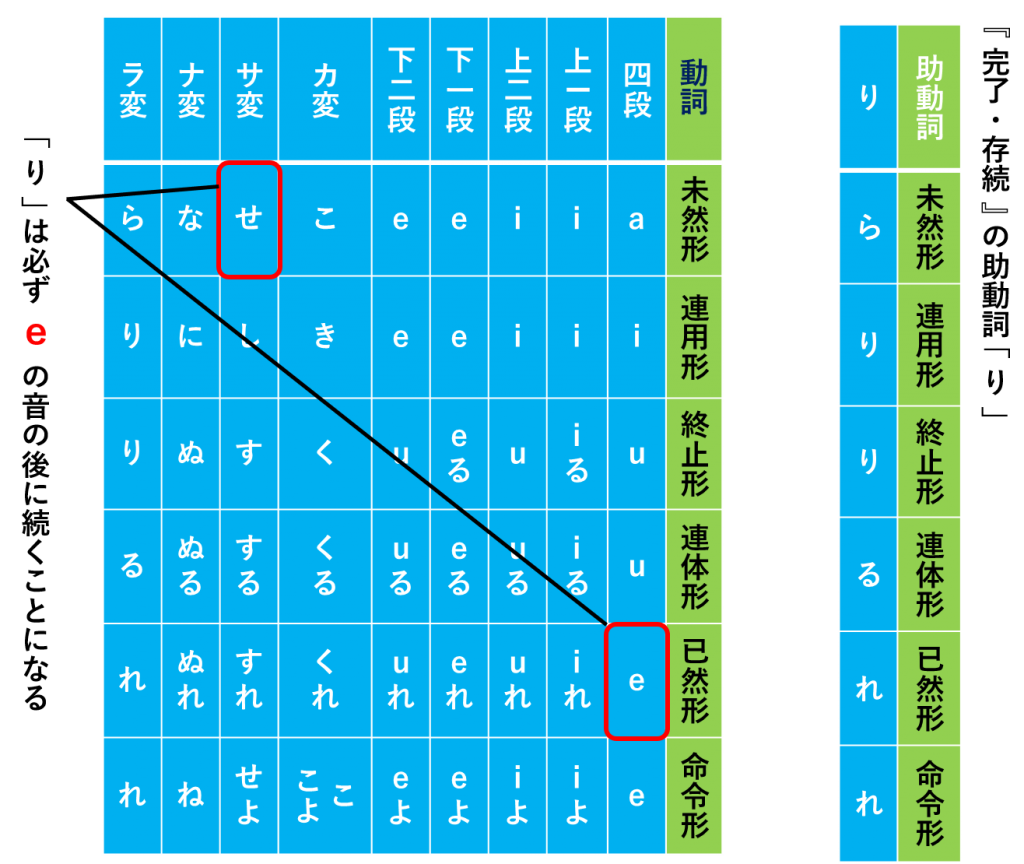

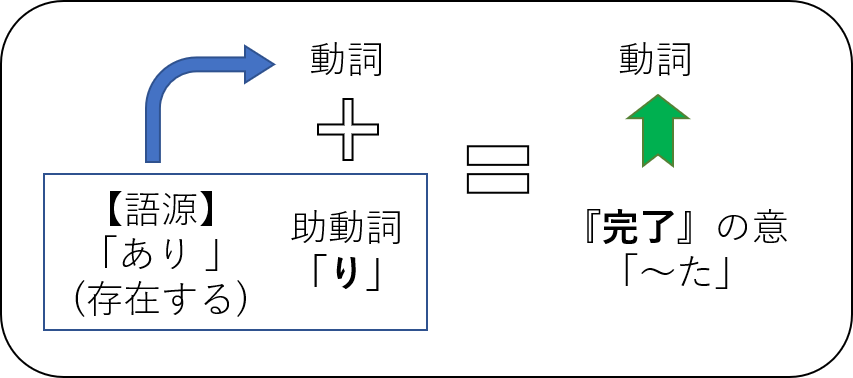

古文の助動詞 り の解説 完了 存続 の訳し方 使い方 意味

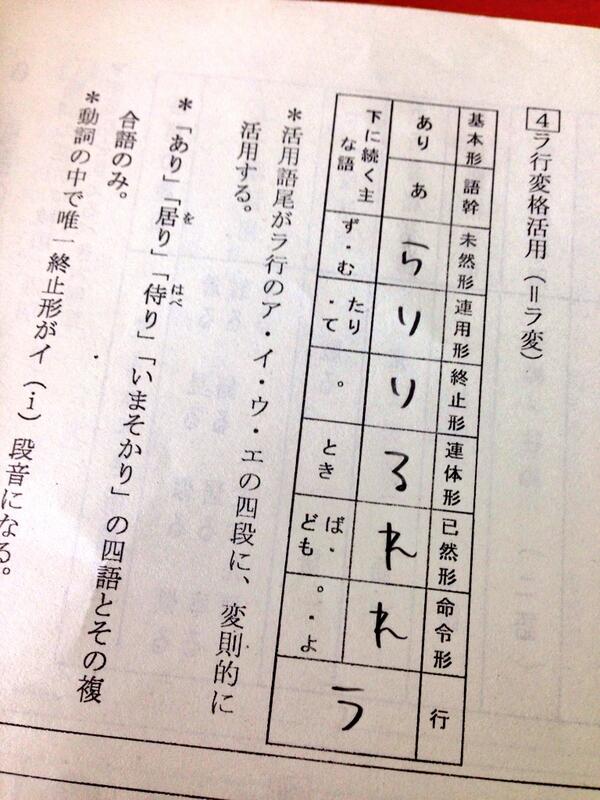

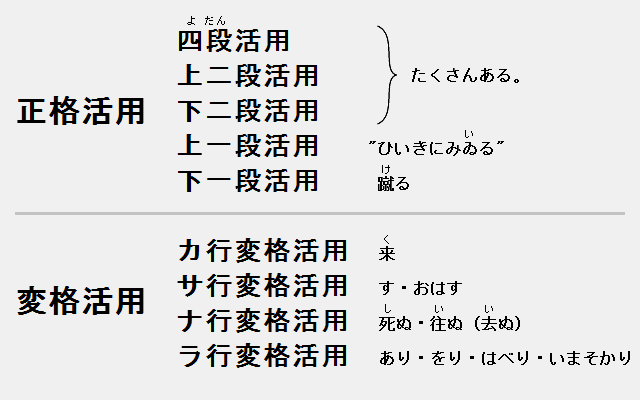

活用 {ら/り/る/る/れ/れ} ① 光り輝く。 出典 万葉集 四二九二 「うらうらにてれる春日(はるび)に」 訳 ⇒うらうらに。 ② 美しく輝く。 照り映える。学ぶ・教える.com > 大学受験 > 古文 > 用言活用表(動詞・形容詞・形容動詞)サ行変格活用 為 (為) せ し す する すれ せよ ナ行変格活用 死ぬ 死 な に ぬ ぬる ぬれ ね ラ行変格活用 有り 有 ら り り る れ れ 形容詞 ク活用 多し 多 く から く かり し かり き かる けれ かれ かれ シク活用 美し 美 しく しから しく しかり し しき しかる しけれ しかれ 形容動詞 ナリ活用

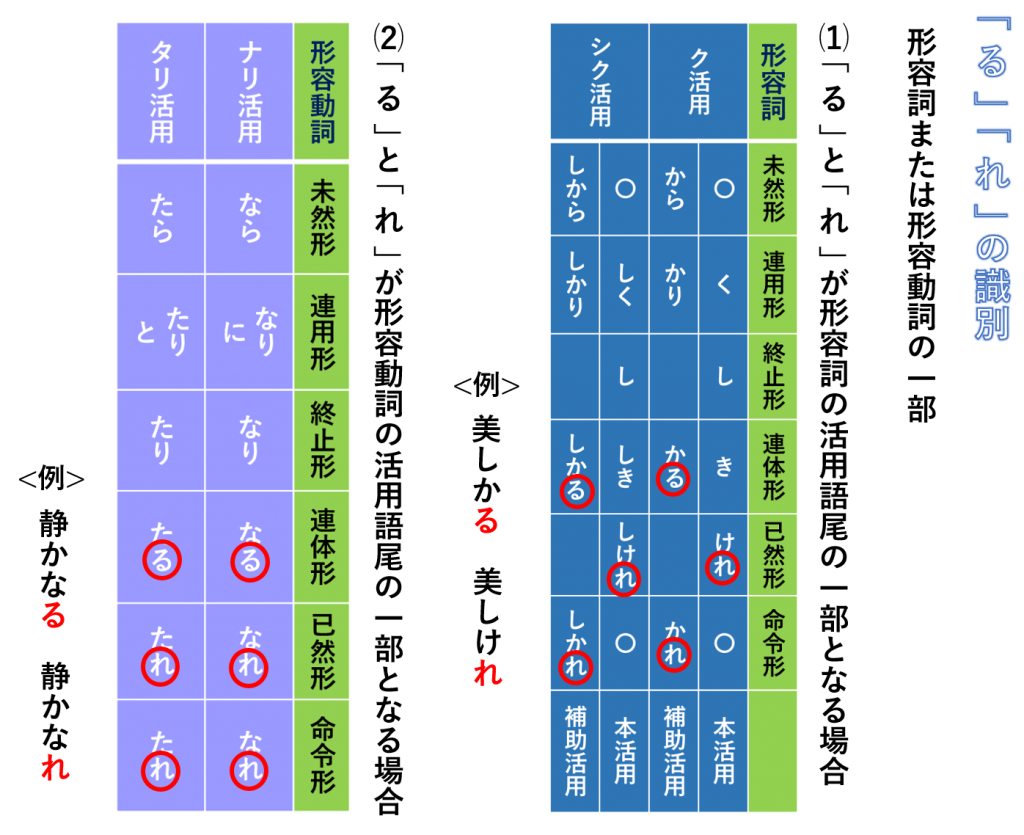

る と れ の識別 助動詞 る か 助動詞 り か

古文単語 いぬ 往ぬ 去ぬ ナ行変格活用 の意味と覚え方を解説 高校生なう スタディサプリ進路 高校生に関するニュースを配信

いない、存在しない 。 出典 : 東下り 伊勢物語 「道知れる人も なく て惑ひ行きけり。 」 訳 :(一行には)道を知っている者は いなく 、迷いながら行ったのでした。 意味2 不在である、留守である 。 出典 :古今和歌集 「老いらくの来むと知りせば門さして なし と答へてあはざらましを」

古文助動詞活用表 暗記が苦手な人のためのインパクト最強な覚え方 古典 古文 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

動詞の活用の種類と覚え方のコツをまとめて紹介 古文文法

校長だより 埼玉県立春日部東高等学校

高校古文 ラ変 ラ行変格活用 動詞とは 映像授業のtry It トライイット

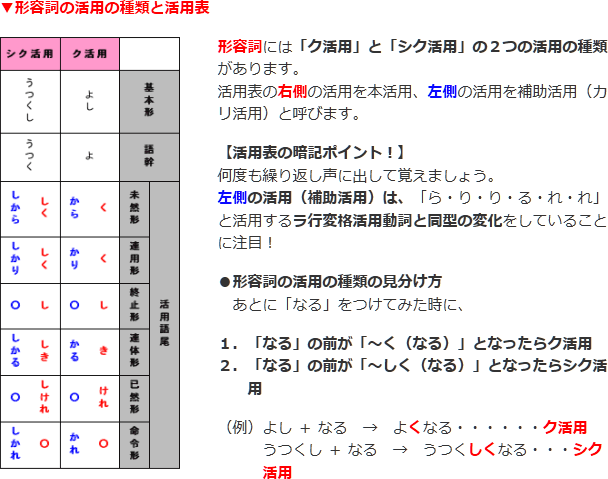

高校古文 ク活用 と シク活用 の活用表 映像授業のtry It トライイット

古文の助動詞 り の解説 完了 存続 の訳し方 使い方 意味

古文 本活用 補助活用 カリ活用 とは 教師の味方 みかたんご

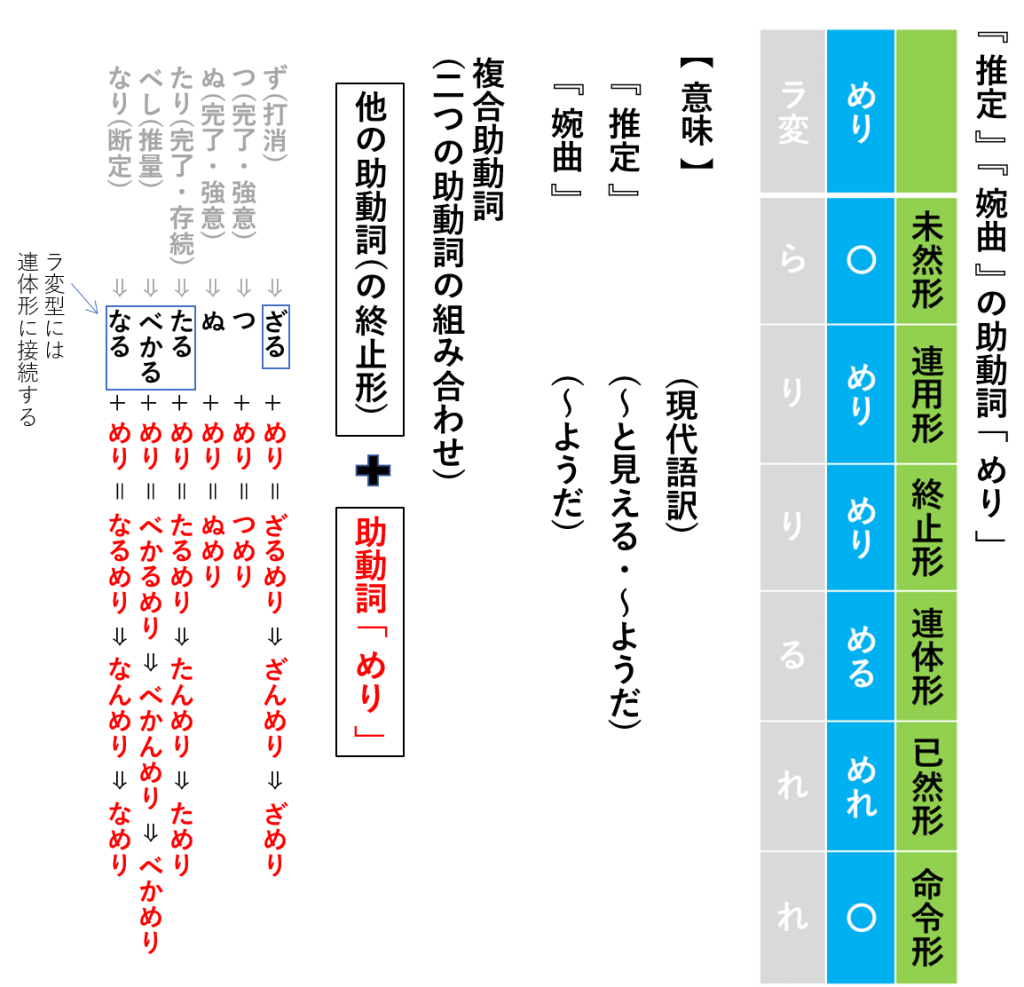

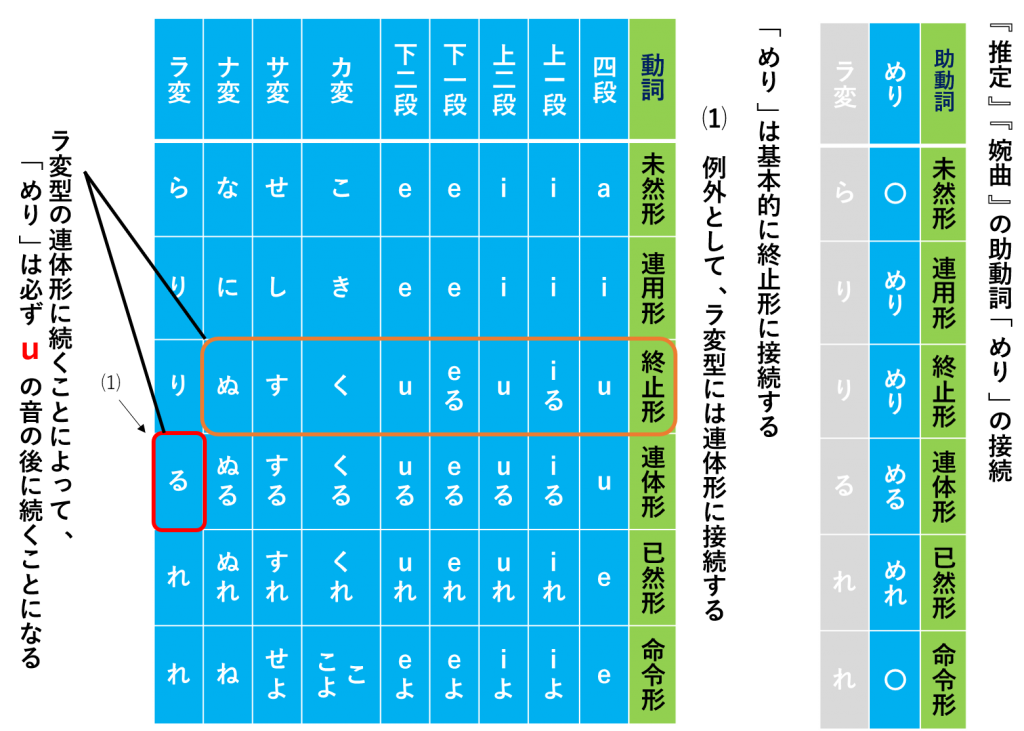

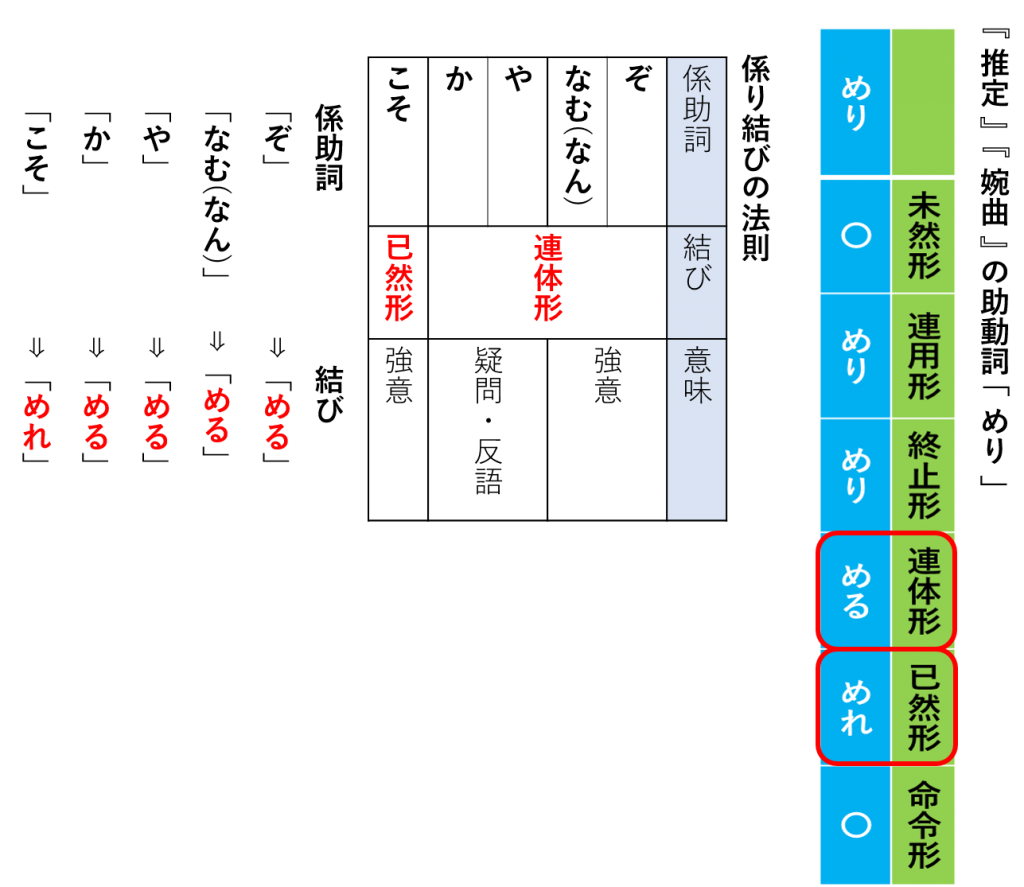

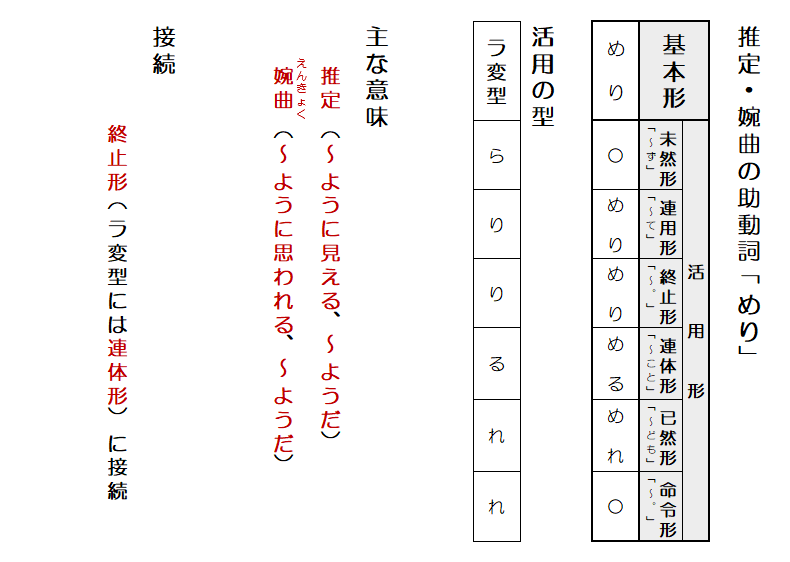

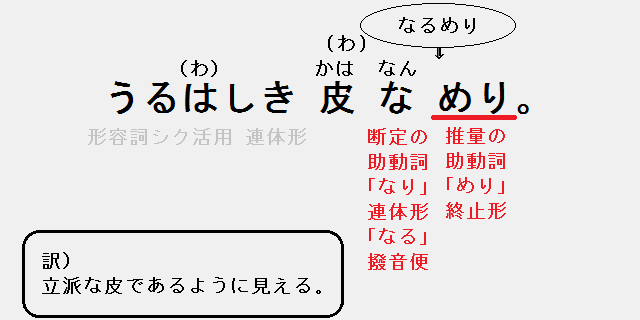

古典 古文 助動詞 めり の用法 推定 婉曲 の現代語訳 意味

古典の文法なのですが 去ぬはナ行変格活用ですよね では 去るはなに活用 Yahoo 知恵袋

動詞 4 下二段活用 古典文法

形容詞 形容動詞の活用表の見方 赤い矢印の行が 後に助動詞がつく活用 Clear

古文の活用 四段活用とか 教えてください Clear

緊急 出で来 の活用の種類 活用表を教えてください 明日 Yahoo 知恵袋

古文助動詞の活用は ほとんど覚えることがない 4つの助動詞 がキーになる 使える助動詞の理解7 古文文法 国語の真似び まねび 受験と授業の国語の学習方法

動詞 5 上一段活用 古典文法

高校古文 ラ行変格活用動詞 あり をり はべり いまそかり 映像授業のtry It トライイット

古文助動詞活用表 暗記が苦手な人のためのインパクト最強な覚え方 古典 古文 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

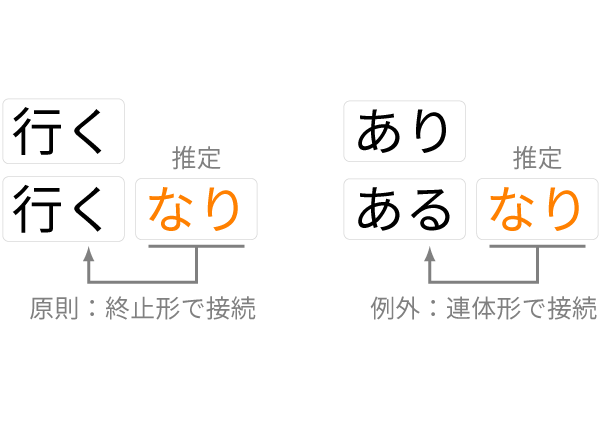

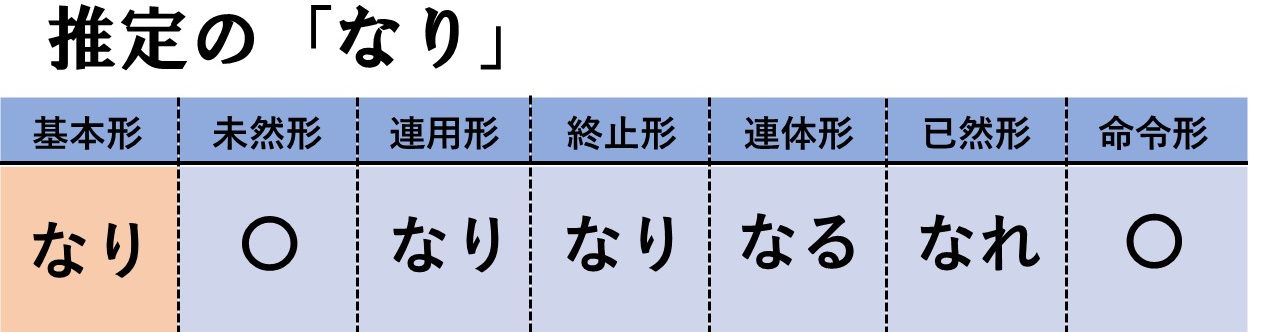

助動詞 推定と断定のなり 接続意味活用 古文文法 古文 大学受験講座 東京先生

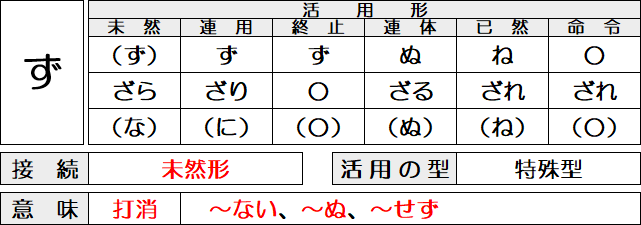

古文の助動詞 ず の活用と意味 接続を解説 ざら ざり ざる 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古文 助動詞6 助動詞 たり り 16分 Youtube

空蝉44 2 ならむ というつながり 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

帚木271 2 ず なり の識別 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

動詞活用表の覚え方 古文完全攻略勉強法 Novita 勉強法

向かひのつらに立てり の 立て の活用形と活用の種類を教えてく Yahoo 知恵袋

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古典ロック 古典文法の歌1 動詞編 Youtube

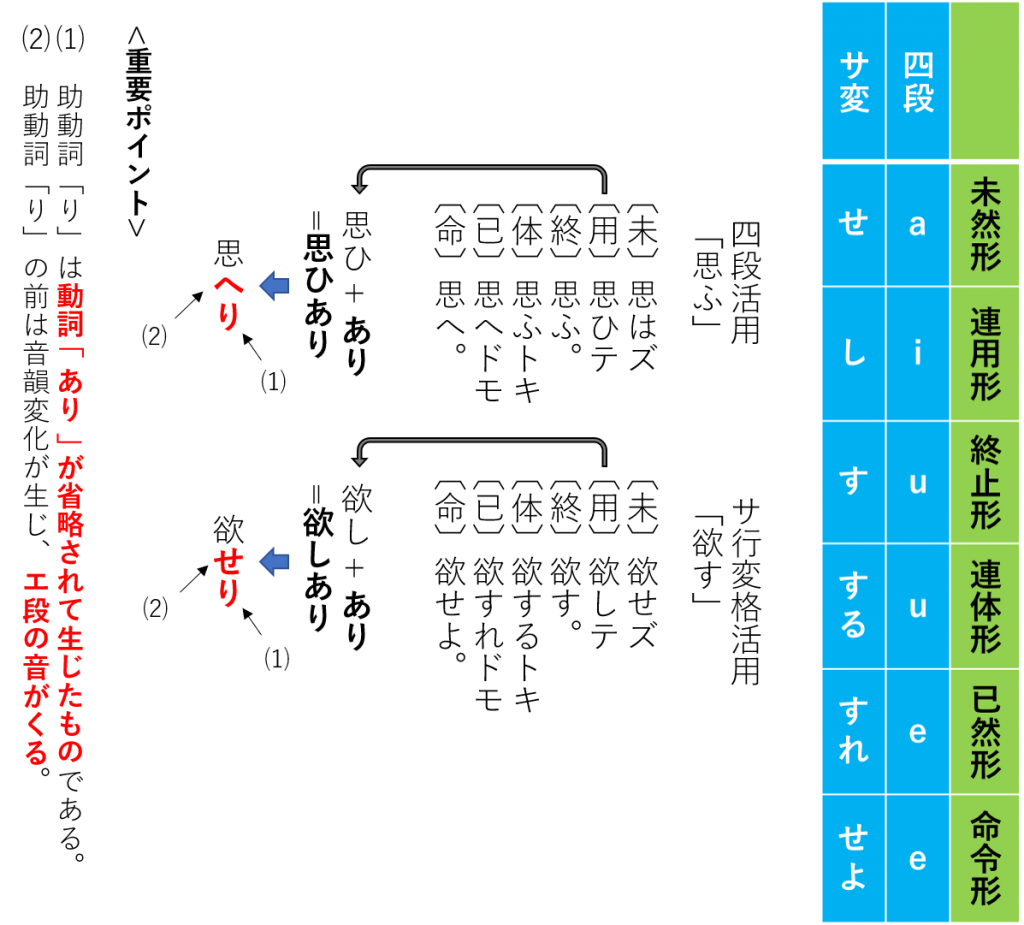

思ふ 活用

古典 古文 助動詞 めり の用法 推定 婉曲 の現代語訳 意味

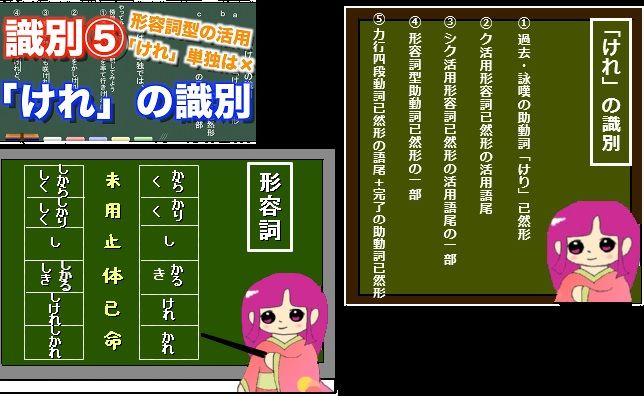

けれ の識別 古典を読む

完了の助動詞後半戦 たり り の意味 接続をチェック 高3から始める大学受験

Alfeeなんでも分析学 春の特別講座 たかみー変格活用 瀬戸際日記neo

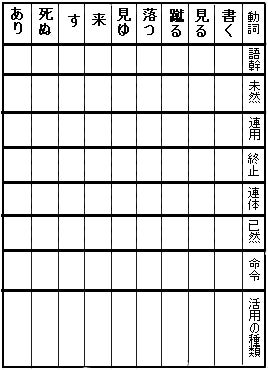

faq14 動詞の活用表の覚え方は 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

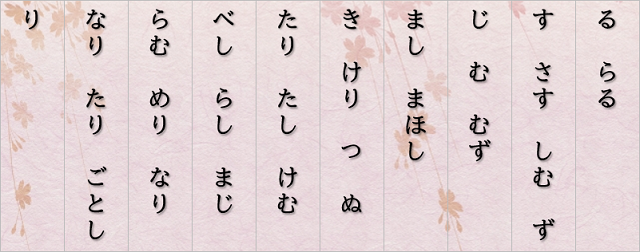

早わかり一覧 古文の全助動詞の意味と覚え方を総まとめ 活用表あり おやぶんの古文攻略塾

古典 古文 助動詞 めり の用法 推定 婉曲 の現代語訳 意味

形容詞 形容動詞 活用の種類と活用表を覚えるコツを教えてください 高校古文 定期テスト対策サイト

活用の種類と活用表を覚えるコツを教えてください 国語 苦手解決q A 進研ゼミ高校講座

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

助動詞 存続のり 接続意味活用 古文文法 古文 大学受験講座 東京先生

高校古文 サ行変格活用動詞 す おはす 映像授業のtry It トライイット

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古文の活用 四段活用とか 教えてください Clear

水色で書いてある古語の意味を教えてください 出てきた作品は児のそら寝です おどろかす Clear

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

古文形容詞の4種の活用 ク活用 シク活用 本活用 補助活用

古典の用言について大至急お願いします 古典の用言の活用について Yahoo 知恵袋

活用表が分からないです 教えて貰えますか いいノートがあったら教えてください Clear

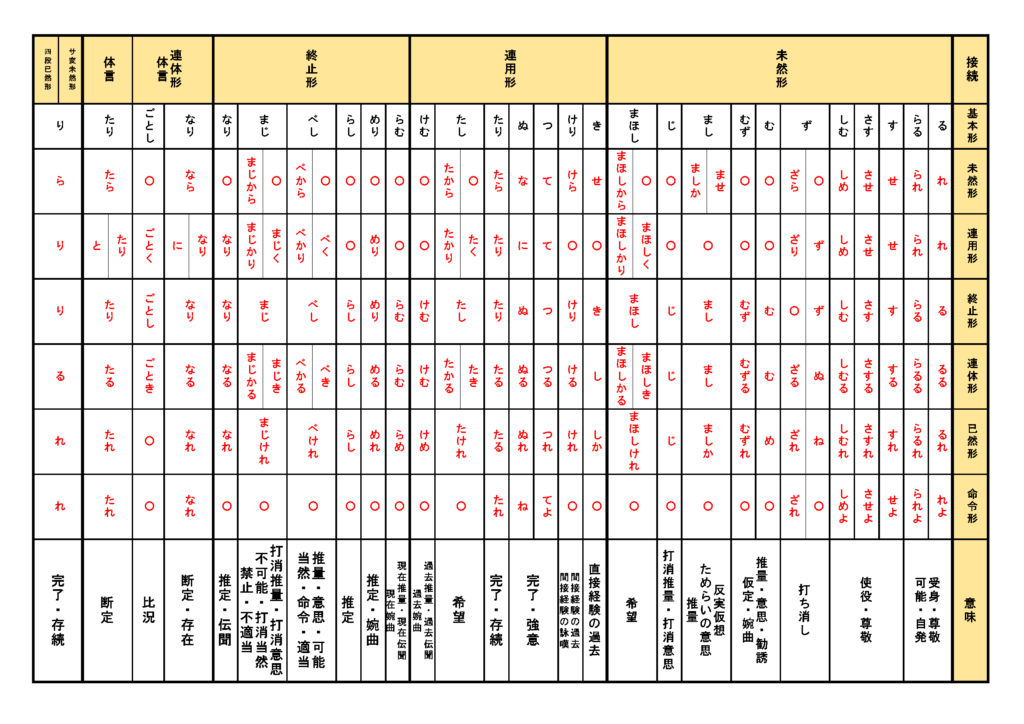

古典 古文 全ての助動詞を分かりやすく解説 用法 活用 接続 口語訳 一覧 配列順序

メルカリ これからの古典文法 改訂版 参考書 400 中古や未使用のフリマ

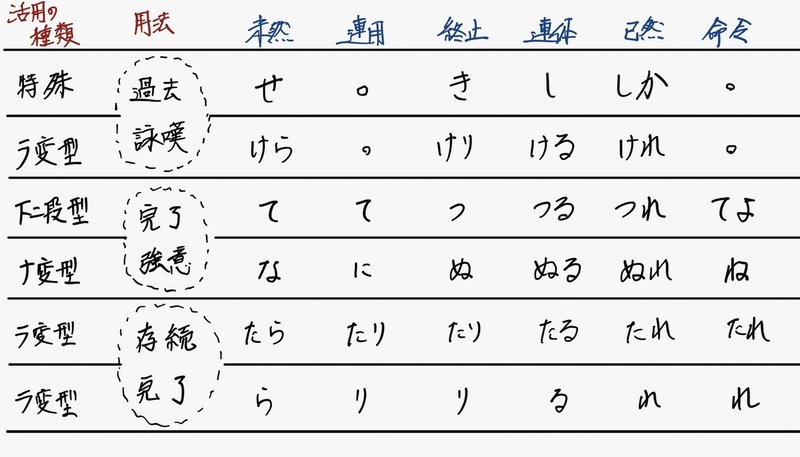

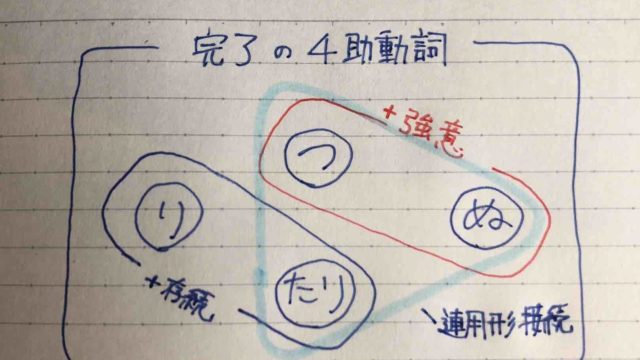

古典の文法の話4 2 助動詞 き けり つ ぬ たり り 大溝しめじ 国語教師 Note

古文の助動詞 り の解説 完了 存続 の訳し方 使い方 意味

な ぎょ う へん かく 活用 古文 プロジェクト ニュース

高校古典文法 動詞 受験 ガチ勢 チート Web問題集サイト

高校古文 たり り の活用と接続 映像授業のtry It トライイット

空蝉99 3 古文単語 人知れず 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

動詞活用表の覚え方 古文完全攻略勉強法 Novita 勉強法

動詞 2 四段活用 古典文法

形容詞 形容動詞の活用表の見方 赤い矢印の行が 後に助動詞がつく活用 Clear

古典 古文の助動詞 接続の覚え方 インパクト最強なゴロ合わせ イラスト付き 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

faq14 動詞の活用表の覚え方は 源氏物語イラスト訳 受験古文無料学習ツール

なり 文法古典 古典 伝聞 推定 古文の助動詞 なり の現代 Kmbymh

古典文法 動詞のラ行変格活用 ラ変 まとめと問題

古文形容動詞の2種類の活用 ナリ活用 タリ活用

古語の よかめる は形容詞の何活用ですか 形容詞よしのカ Yahoo 知恵袋

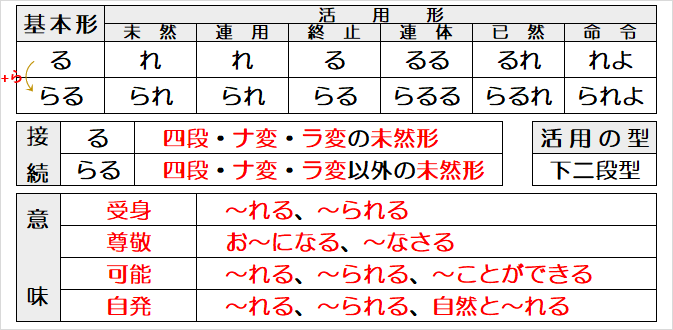

古文の助動詞 る らる の活用 意味 識別を解説 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

高校古文 めり の活用と接続 練習編1 映像授業のtry It トライイット

早わかり一覧 古文の全助動詞の意味と覚え方を総まとめ 活用表あり おやぶんの古文攻略塾

古文文法 動詞の活用 全9種類の覚え方 見分け方まとめ おやぶんの古文攻略塾

動詞 6 下一段活用 古典文法

最後の しかり はなぜラ行変格活用になるんですか Clear

完了の助動詞後半戦 たり り の意味 接続をチェック 高3から始める大学受験

古典文法についてです の上は 終止形 みたいな決まりがあ Yahoo 知恵袋

や 用法古典 古典 Uystm

古文 古典の助動詞をわかりやすく解説 活用表 一覧 意味 接続 勉強法 覚え方をまとめて紹介 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

なり 文法古典 古典 伝聞 推定 古文の助動詞 なり の現代 Kmbymh

古文助動詞活用表 暗記が苦手な人のためのインパクト最強な覚え方 古典 古文 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

古文 動詞活用表 カラーです しょうくんの ちょこ勉

校長だより 埼玉県立春日部東高等学校

古文の助動詞 り の解説 完了 存続 の訳し方 使い方 意味

古文の助動詞 り の解説 完了 存続 の訳し方 使い方 意味

いみじかり の活用表を教えて下さい Yahoo 知恵袋

ちくまの教科書 筑摩書房の国語教科書 副教材一覧 読解 古文単語343 特設ページ

古文の助動詞の一覧と意味の覚え方 歌にすると覚えやすい

ゐる の語幹とその活用方法を教えてください Clear

あり おり はべり いま そ かり 古典 プロジェクト ニュース

古文の動詞の活用と覚え方 見分け方のコツは種類の少ないものを暗記すること 百人一首で始める古文書講座 歌舞伎好きが変体仮名を解読する

新全訳古語辞典 特色紹介

助動詞 り について しこしこ書くブログ

助動詞の種類と機能2 推量 和歌入門 和歌のための文語文法

古文の助動詞 り の解説 完了 存続 の訳し方 使い方 意味

古典文法についてです の上は 終止形 みたいな決まりがあ Yahoo 知恵袋

高校1年国語古典の文法について質問です エ段に付く ら り る れ 日本語 教えて Goo

古典文法 完了 存続の助動詞 たり り まとめと問題

連用形接続の助動詞を総まとめ 古典文法5

0 件のコメント:

コメントを投稿